慎终追远 不忘初心

慎终追远 不忘初心

台务部 陈义珠

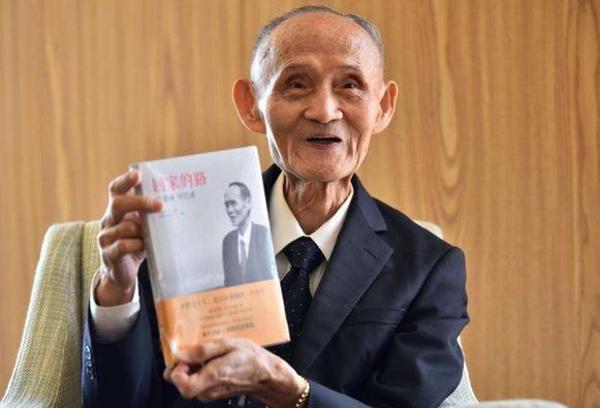

高秉涵老先生接受新华社专访时展示其回忆录《回家的路》。(图片来源:新华社)

周末在家,无论打开电视还是点开手机,都是各色“小鲜肉”、“流量花生”(花旦和小生)在霸屏,惊讶地发现好多都叫不上名字。细想也不奇怪,在我们“80后”、“准中年人”的集体回忆里,忘不掉的还是当年来自港台的明星和金曲。但要说最早攻陷大陆少女心的,那必须提费翔。遥想1987年他首次登陆春晚,一首《故乡的云》唱得深情款款、荡气回肠,坐在电视机前闪着“星星眼”的“迷妹”可不要太多,当中就有我。想不到的是,时隔30年后,这首歌会又一次从尘封的记忆中闪回,击中心田……

那是2017年9月4日,香港湾仔,会议展览中心,“两岸交流三十周年纪念大会”正在这里举行。会场正中大屏幕上播放着主办方委托央视制作的纪录短片《青山遮不住,毕竟东流去》,讲述两岸从隔绝封锁到开放交流所走过的跌宕曲折历程。逾千名嘉宾都看得很投入,现场寂静无声,只有历史的述说在缓缓流淌。当片子播放到岛内民意洪流冲破当局禁令,魂牵梦萦大陆38年的老兵终于踏上回乡路时,配合着一帧帧感人画面,熟悉的旋律由远而近,“天边飘过故乡的云,它不停地向我召唤……”,会场内累积的情绪随之奔流决堤,不知不觉间早已有温热的东西从我眼中滚落。尽管未必在场所有人都是当时的亲历者和见证者,但大抵故乡故土故人,总是每个人心中最柔软的部分吧。此时此刻此景,人同此心,天共此情。

那天之后,似乎总有一股神秘的力量,驱使着我不由自主地一遍遍点开大会和短片的视频,让身心再次沉浸其中。因为懂得,所以感怀。由于工作的关系,得以从一开始便参与大会的相关筹备,在其中所感受到的真情点滴早已超出了会场内外。

高秉涵老人,因护送200多名台湾老兵的骨灰魂归故里而获评“感动中国”人物。已届81岁高龄的他,一收到大会邀请就毅然应允出席。为方便大会组织,他孑然一身晚机来早机走也毫无怨言,为的就是到大会上讲出他心中最重要的那句话“海峡两岸的交流,真的不能等!”30年前的香港,是老兵回乡绕不开的中转站,当年新华社香港分社一篇报道《罗湖桥头相思泪》赚了无数人的热泪,但这次新华社记者在专访高秉涵老人的过程中,却是先把自己感动得数次热泪泉涌,于是又有了一篇经典之作《回家的“使命”》,讲述了这一段用一生来走的回家路。

港中旅证件业务部总经理兰海涛在大会上“口述历史”,展示了1987年版的《台湾同胞旅行证明》,但背后道不尽的是中旅30年来受理、制发台胞证所付出的艰辛。2015年,国家为进一步便利台胞返乡,将台胞证从“本”简化到“卡”。为实现新旧版无缝对接,中旅证件部上下全体超负荷工作3个多月,许多年长员工忍着肩颈疼痛每天坚持在制证一线,一坐就是十几个小时直至深夜。

同样的例子还有很多很多,正如我一位同事在大会结束之后所感叹的:人这一辈子,只有让别人心安了,自己的心才能真正安乐。刚刚过去的1月19日殊不平凡,因1988年的1月19日,是第一个台胞返乡探亲团辗转香港抵达北京的日子。此间30年漫长岁月,看似寻常最奇崛,只隔着一道浅浅海峡的回乡之路走得如泣如诉,是背后无数人的心血和付出让一颗颗游子的心找到归处。

高秉涵老人在专访中说,最值得欣慰的是,当他带几名孙辈回到山东菏泽老家拜祭祖坟后,曾经对故乡全无概念的小孙女流着眼泪,说她终于明白为什么爷爷每年都要回大陆,因为爷爷的妈妈在这里,他要回来看他的妈妈。是啊,五千年来,这片东方大地一直信奉“慎终追远”,恪守着对故土和祖先最悠远绵长的追思和纪念。先祖所在,就是人生的来处和归途。只是,上一辈对故乡刻骨的牵念让他们在漫长的岁月中,虽身不能至,但心早已归;而在远离故土之地成长起来的新一代,可能身与心都还在路上……我们所能做的,就是冲破一切阻隔,把这份根植于血脉中的初心念念不忘,代代传承。

百年前孙中山先生就已发出了如此感慨:“天下大势,浩浩汤汤,顺之者昌,逆之者亡”。而今无论两岸往来交流的大势,还是全中华民族儿女心灵契合的大势,都已如纪念大会短片开篇所言,“青山遮不住,毕竟东流去”。就借用我办一位年轻同事所作诗句来表达我们共同的心声吧:“毕竟东流去,但愿不回头。岁月哪堪渡,几人不白首?毕竟东流去,唯思乘飞舟。时寿怕不量,与君约之秋!”